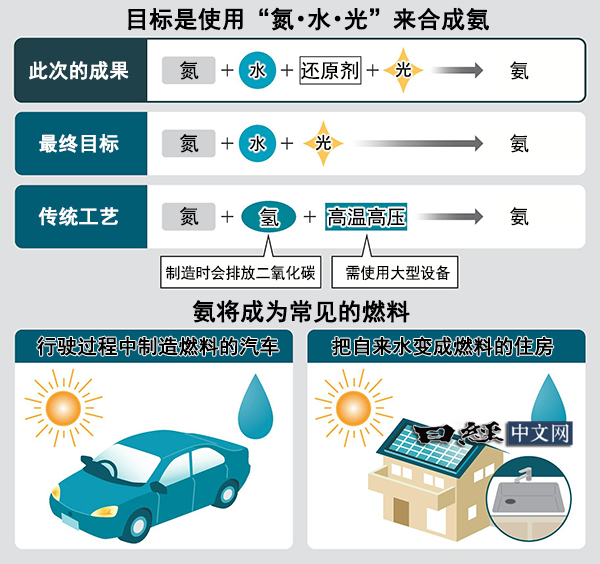

圖一/ 成功使用氮、水、還原劑、光線合成了氨(圖片由東大的西林教授提供)

氨是全球最普及的化工原料之一,近期出現了一項使用空氣和水等常見物質來合成氨的研究成果。氨作為燃燒時不排放二氧化碳的燃料受到關注。新技術使得能從空氣中製造燃料的下一代汽車有可能成為現實。

東京大學研究所工學系研究科的教授西林仁昭等人的研究團隊已經證實,將空氣中富含的氮、水、化學反應所需要的物質相混合併對其照射光線,便可在常溫常壓條件下合成氨。

據研究團隊稱,這是「全球首個」使用氮、水、光來合成氨的案例。這項研究成果已於5月發表在英國科學雜誌《自然-通訊》(Nature Communications)上。

氨的全球年産量為約2億噸,規模與塑膠的主要原料「乙烯」基本相同。氨的約8成産量被用於化肥。

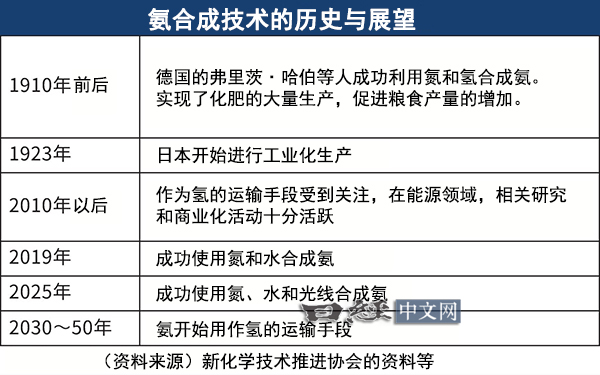

圖四/

目前的製氨工廠採用20世紀初德國發明的工藝。這是一項讓氮與氫發生反應的技術,為氨的工業化生産做出了貢獻。被譽為「利用空氣來製作麵包的技術」,使農作物增産以支撐人口增長成為可能。這項技術的發明者弗里茨·哈伯(Fritz Haber)等人獲得了諾貝爾化學獎。

但這種工藝存在課題。用作原料的氫通常需要使用化石燃料甲烷來製作。製氫時會排放溫室氣體二氧化碳。採用電解水的方式來製氫雖不排放二氧化碳,但成本昂貴難以普及。另一個課題是,由於化學反應需要400~600攝氏度的高溫和高壓,因此需要使用大型設備。

東京大學的西林教授推進了利用氮、水和光來合成氨的研究,而不是原來的氮、氫和高溫。氮、水和光均為地球上資源豐富的物質,如果能夠使用這些物質以清潔的方式合成氨,將有望成為脫碳化的有力技術。

西林教授把目光投向了與豆科植物根部共生的細菌所含有的酶。這種酶能在不産生二氧化碳的情況下,把土壤中的氮等轉化為氨。這種酶利用了金屬元素「鉬」(Molybdenum)等。西林教授此前一直在嘗試以人工方式重現並改進酶的作用。

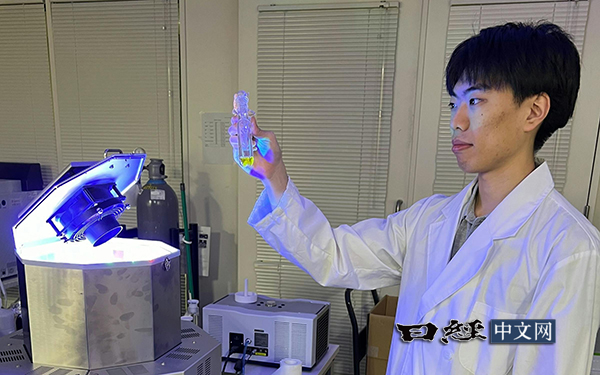

圖三/ 實驗中使用的催化劑(圖片由東大的西林教授提供)

此次成功利用氮、水、反應所需要的「還原劑」和光,在常溫常壓下合成了氨。西林教授表示:「能將難以反應的水用作(構成氨分子的)氫供應源,這是一大進步」。由於反應仍依賴還原劑,以目前的方式實現實用化仍存在難度。西林教授透露,不使用還原劑的合成「已經到了觸手可及」的階段,目標是幾年後發佈研究成果。

從事光催化劑研究的信州大學特別榮譽教授堂免一成對於西林教授此次的研究成果表示:「正在接近自然界的理想反應,具有劃時代意義。要實現實用化,可能還需改善催化劑的反應速度和穩定性」。

圖四/ 據説這是全球首次使用氮、水和光來合成氨(圖片由東大的西林教授提供)

氨在燃燒時不排放二氧化碳,除了傳統的化肥用途之外,還作為火力發電的燃料以及用來運輸氫的材料受到關注。如果僅僅使用氮、水和光就能合成氨,將成為利用空氣來製造能源的技術。有望實現的用途是,為汽車安裝氨合成設備,將其製作的燃料用作動力來源,或者像光伏面板一樣安裝在家庭的屋頂上。

氫和氨均作為清潔燃料受到關注,日本國內正在瞄準二者推進商業化。氫的運輸和儲存十分困難,而氨經過輕微冷卻和加壓即可液化。適合通過船舶進行運輸和長期儲存,出光興産等企業已開始構建相關供應鏈。

氨合成領域的開發競爭十分激烈。美國加州理工學院教授Jonas Peters同樣在模倣酶的作用進行研發,東京科學大學榮譽教授細野秀雄正嘗試在低溫低壓下實現傳統的製氨工藝。

氨可以作為能源使用,還可以用來運輸和儲存容易爆炸、難以處理的氫。如果以化學方式把氫轉化為比較容易處理的氨,便可輕鬆進行運輸。此外,如果能夠實現直接合成氨,也與氫能社會高度契合。

研究室內的實驗與商業利用在所需的規模和技術水準上存在巨大差異。要使直接合成氨的技術實現實用化,需要攻克效率等課題。

【來源出處】日經中文網

瀏覽人次:194